In Zukunft sind wir die ‚Natürliche Intelligenz‘ neben der Künstlichen. Das ist ein Unterschied, den wir verstehen, feiern und für uns nutzen sollten, findet die Trendforscherin Birgit Gebhardt.

Momentan dreht sich alles um die Künstliche Intelligenz und wo man sie überall einsetzen kann: In Produktion und Fertigung, Handel und Logistik, in Energieversorgung wie Finanzdienstleistungen, in der Verwaltung, im Gesundheitswesen, Entertainment zur Qualitätssicherung, Einhaltung von Regularien und zur Sicherheit. Ob als Chatbot oder Roboter, ob in der Maschine, im Smartphone oder im Videogame: Künstliche Intelligenz kommuniziert, erkennt, berechnet und analysiert vieles, was vorher zum Tätigkeitsspektrum von Wissensarbeit gehörte. Das erleichtert und beschleunigt vieles, aber es stellt auch die Frage in den Raum, was uns Menschen zu tun bleibt und wie sich unsere geistigen Tätigkeiten verändern werden.

Versuchen wir zunächst einmal, uns diese neue smarte Welt vorzustellen: Hier werden Aussagen verstanden, eine Nachfrage findet globale Angebote, Fachwissen ist überall verfügbar, Bots fassen Gespräche zusammen, Avatare im Metaverse versprechen Identitäten ohne Diskriminierungen, soziale Medien verbinden Interessen, Smart Watches monitoren unsere Work-Life-Balance und personalisierte Chatbots organisieren alltägliche Erledigungen – sofern wir sie damit beauftragen.

Schnell wird klar: Die Vorteile liegen in der vernetzten Kommunikation, zwischen Menschen, Medien und Maschinen. Mit künstlicher Intelligenz automatisieren wir die Abwicklungsprozesse in den Backoffices, vernetzen kundenorientiert Middle- mit Frontdesk und setzen sie als gesprächiges Interface zwischen uns und unsere Umgebung. Damit schaffen wir eine Welt, in der alles miteinander sprechen kann – und wir dafür sorgen müssen, dass es auch richtig verstanden wird.

Insofern scheint es vollkommen richtig, dass wir uns stärker dem kritischen Denken und Hinterfragen widmen, dass wir über unsere natürliche Intelligenz das Gespür für die Situation und über unsere Erfahrungen das Verständnis für den Kontext mit einfliessen lassen. Zum einen verlangt das nach einem breiteren humanistischen Bildungssockel, der uns ähnlich wie in einem Studium Generale mit vielen Sachverhalten, Zusammenhängen und neuen Perspektiven bekannt macht, wenn sich zum Beispiel MINT-Fachrichtungen mit Geisteswissenschaften kombinieren lassen oder die Lerngruppen divers und aus mehreren Kulturkreisen zusammengesetzt sind.

Zum anderen benötigen wir neue Übungsmöglichkeiten, die unsere Wahrnehmung, Reaktionsschnelligkeit und Anpassung trainieren, denn das besagte Gespür für Menschen, Situationen und Veränderungen ist der Grundstock unserer natürlichen Intelligenz, – in unserem Sozialverhalten wie im Überlebenstrieb.

Paläontologen vermuten, dass sich die natürliche Intelligenz des Menschen aus der Interaktion mit seiner direkten Umgebung ergeben hat, die ihn mal ernähren und mal bedrohen konnte, und dass wir diese Merkmale bis heute in unserem evolutionären Gedächtnis tragen. Auch wir betreiben also Mustererkennung, und in unserem Gehirn und Gedächtnis sogar noch komplexer als die KI, denn jeder Input, jede Wahrnehmung, wird unmittelbar mit der erinnerten Gefühls- und Erfahrungswelt abgeglichen.

Psychologen wissen, dass wir Menschen zu rein rationalen Analysen gar nicht fähig sind, sondern immer interpretieren und unwillkürlich bewerten. Nicht selten umschiffen wir Wissenslücken mit Emotionen, über intuitives Verhalten, suchen Antworten in der Gruppe oder Beispiele und Gleichnisse in der Umgebung – und genau diese Kombination aus Erkennen, Erspüren und Bewerten in permanenter Wechselwirkung mit unserem Umfeld macht unsere natürliche Intelligenz aus.

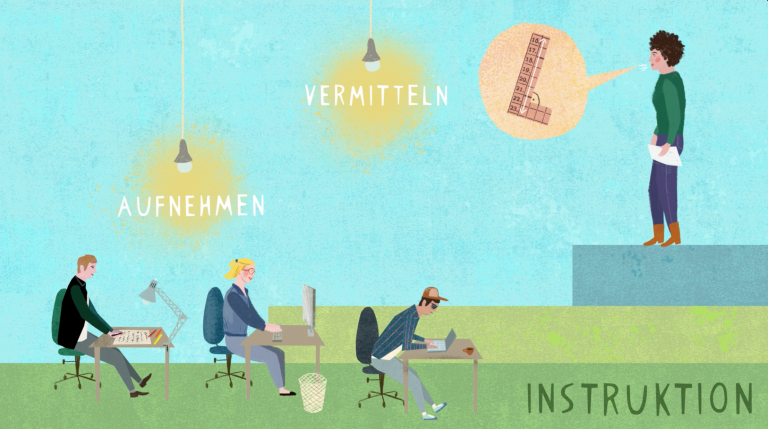

Es geht also um die Interaktion zwischen allen Beteiligten und in allen erdenklichen Formen des Wissens- und Erfahrungsaustauschs. Denn die erlebte Interaktion ist die fruchtbarste Lernstufe. Hier lässt sich – bestenfalls im Anwendungskontext – Neues erproben und einüben. Erst in der gemeinsamen Interaktion zeigt sich, was aus dem passiven Empfangen von Instruktionen und dem aktiven Suchen nach Informationen wirklich hängengeblieben und relevant für die aktuelle Fragestellung ist.

Wenn es also die Interaktion mit der Umgebung oder der Gruppe war, die uns vor Millionen Jahren intelligent werden ließ, weil wir Werkzeuge erschufen, um den Herausforderungen unserer Umgebung zu begegnen, dann dürfen wir die KI genau so verstehen – als Werkzeug, das uns helfen kann, jetzt die nächste Entwicklungsstufe zu erklimmen.

Birgit Gebhardt ist Trendforscherin und berät Unternehmen zur Zukunft der Arbeitswelt.

birgit-gebhardt.com